علي عبد الأمير* الى طه عجام أو

تذكر .. كيف كان كتابه "المعلم الاول" تعويذة حب تتفتح في أيدينا عطرا

ولهفة وأشواقا، مثلما يتفتح قداح أشجار البرتقال والليمون والنارنج في بيوت

الوزيرية؟ أنيست كيف شهقنا مع "جميلة" رواية تستحق وصف شاعر فرنسا

الرقيق آراغون حين قال عنها بعد ان نقلها الى الفرنسية بانها "أعظم قصة حب في

العالم". ترى هل نسينا "بيت الطلبة الحليين" في الوزيرية أو

"بيت الأقراص"(راجع نصا عميقا كتبه طه عجام ملحقا بهذا الفصل) الذي جمع قلوبنا وهي تهفو، وأذهاننا

وهي تتطلع وأرواحنا وهي تتفتح، هل نسينا كيف عاش معنا إيتماتوف صديقا أنيسا حمل

حكايات قرغيزستان وعوالمها المدهشة ليصبح واحدا منا، فاختلطت ملامحه بصورة عراقيين

أحبوا فيه نزعته الانسانية وإعلائه المشاعر فوق كل إعتبار، بل حتى فوق الإنتماء

الفكري والتوافق الكلي مع فكر الدولة السوفياتية. اننا لفرط ما أحببناه وعشنا عوالمه صار واحدا منا، فكيف لا

وكتبه "هدايا" أشواقنا الى صديقاتنا، ومصائر أبطاله كانت محاور نقاشات تمتد الى جلساتنا التي تتسع لتضم حالمين

من كليات جامعتي بغداد والمستنصرية، وتنفتح على صخب حيوي يبدأ من آراء في الأدب

والسياسة ولا ينتهي برقة تثيرها حكايات النساء وما تستدعيه من أغنيات، وكم كنت أحب

لطيف حسن جعفر حين يغني لفيروز "أديش كان في ناس"، مرورا بطرائف دفق

كأنها تيار صاخب، كان مصدرها صديقنا هيثم الجنابي.

الجامعة المستنصرية في بغداد حيث كان يدرس طه عجام خلال السبعينيات هو بيت

مفتوح على المحبة والثقة بالغد، فيه من الأشواق ما يأخذ النفوس الى عوالم قصية،

لكنها بقوة الحلم والمعرفة كانت تبدو ممكنة وقريبة جدا. لن أنسى أمسيات نادرة كنت

أقضيها في ذلك البيت العجائبي، فمن ولع عباس ديكان بالشاعرين شيللي وبايرون تكوّن

عنده من خلال دراسته الأدب الانجليزي، الى صرامة علمية كان ينصرف اليها ظافر عبد

الله وهو يدرس الجيولوجي في كلية العلوم، فيما شقيقه ثامر كان أقرب الى فوضى

بوهيمية تبدو منسجمة مع كونه دارسا للفنون الجميلة. وعلى ذكر الفوضى وإن جاءت في

إطار من "حكمة" كان حضور صديقنا الدارس للعلوم ناجح، فهو كان رغم دراسته

الصارمة الا ان كان يقابل اشتراطاتها بان يدعها جانبا متفرغا الى وعي للفكرالسياسي،

لم نكن نقاربه كثيرا نحن المأخذون كثيرا بالأدب والفنون.

هل ننسى كل ذلك التوق؟ هل ننسى أمسيات المركز

الثقافي السوفياتي وأسابيع الأفلام المدهشة: خذ فيلم "الحرية تلك الكلمة

الحلوة" مثلا وما تركه فينا، خذ فيلم اندريه فايدا في اسبوع الفيلم البولوني،

و لاتنس سحر الكتاب، فكم من دهشات أسطورية حملتها الينا وكوّنت أرواحنا كتب مثل

"مجنون إلزا" أو " مذكرات نيرودا: أشهد انني قد عشت" أو

روايات غائب طعمة فرمان، والاضاءات النقدية العميقة لها التي كانت تنبثق من رؤية

صديقنا المشترك قاسم عبد الامير عجام، أقول صديقنا فهو كذلك قبل ان يكون أخي

وخالك!

يوم

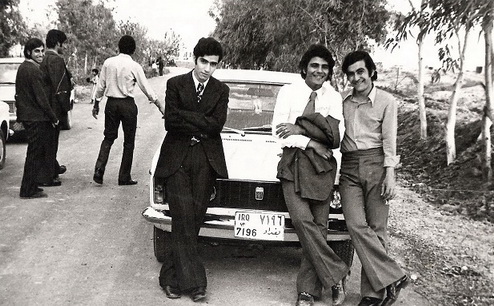

زارني طه عجام (يمين ) وصديقه طارق آغاجان (يسار) – كلية الطب البيطري 1974 هل

يمكننا رغم فرط الرمل والغبار اللذين علقا بأرواحنا من خنادق الحروب ان ننسى عطر القداح المنبثق من حدائق البيوت في

الوزيرية؟ هل يمكننا نسيان المواعيد النسائية الأولى وضجيج الحلوات المتجمعات قرب

بوتيك مصطفى العاني؟ هل يمكن ان ننسى طراوة "غابات من السيقان" التي

تتفنن بنات تلك الأيام في اظهارها، والتنافس على من تكون اكثر جرأة في ارتداء

تنورات يقل قماشها ويكثر جمال ما تكشف عنه؟ ثم وقبل كل هذا هل يمكن نسيان ذلك

الشعور العميق بالجدوى؟ حيث التطلع الى الحرية منسجم بقوة مع تدفق لا ينتهي من

المعرفة، وحيث الاخلاص للعلم والفكر ولكن في إطار من الإنفتاح الاجتماعي والثقة في

النفس، والميل الى التجديد.

الآن

يا صديقي الذي اكتشفت معه المباهج الأولى، وحروف الشعر الأولى، واستنشاق رائحة

التراب المرشوش بالماء للتو في المقاهي المتوزعة على الطريق المؤدية الى مرقد أولاد

مسلم بي عقيل في أطراف مدينتا الأولى: المسيب. أتذكّر أجمل رحلاتنا وهي من كانت من

المسيب الى الحلة، وبالذات حين نجتمع مع افراد بيتكم ونركب الباص الحكومي الجميل

من نوع مرسيدس الأحمر اللون وكانت محطته امام " الحسينية" ليقف في

الشارع أجمل من باقي السيارات. وكنت انا وأياك نختار مقعدا مشتركا لنتحدث بمرح عن

كل ما نشاهده في الطريق، وكل ما نبرع في تسجيله من ملاحظات اغلبها ساخر تهكمي من

هيئة الفلاحين المتربة في المناطق التي يمر فيها الباص كالاسكندرية والحصوة

والمحاويل، وصولا الى مدخل الحلة الأنيق بشارعه الواسع وبيوته الزاهية بحدائقها

حيث "حي بابل" والنافورة التي تندفع المياه من أفواه تماثيل بيضاء لأطفال

في حركات جميلة.

مشهد من برج بلدية الحلة - أواخر ستينيات القرن الماضي

في الحلة، كانت الحياة أغنى

وأجمل وأزهى مما كانت في المسيب، ومع وجودك كان ينضم الينا ابن شقيقتي الكبرى

ياسين، ومعا كنا ثلاثيا نقضي أوقاتا طيبة في اكتشاف مسرّات بسيطة، أبرزها كان

اكتشاف رجولتنا مع ميلنا المتزايد لأغنيات عبد الحليم حافظ، وحرصنا على السفر الى

بغداد في الأعياد، ودخول صالات السينما والتعرف شيئا فشيئا الى عالم النساء، بعيدا

عن هالات الحرام التي احاطتنا بها أنماط تربية دينية متشددة ظلت، مع استثناء بيتنا قليلا، ترى في الراديو

وبالطبع التلفزيون خطرا يفسد العقل والدين. كانت المسيب هي أشهر الدراسة بالنسبة

لنا، أما الحلة فهي مدينة ارتطبت بالبهجة الأنيقة في حياتنا، فكانت مقرنا في أيام

العطلة، أما الجمال في أقصى حالاته فهو ايقاع أيام كنت اقضيها بعيدا عنك في بغداد،

وفيها لم يكن المرحوم مهدي محمود الجنابي (زوج اختي قبل الصغرى، خالتك) يبخل علي بأخذي

الى مناطق التسلية والنزهات.

حديقة الامة في الباب الشرقي ببغداد 1966

فمن اكتشاف

تلك المقاهي الجميلة في "حديقة الامة" المنفتحة على بحيرات ماء يسبح

فيها البط، الى النزهة الهادرة الجمال والمكتظة بمشاهد كانت أقرب الى الأعاجيب

بالنسبة لي: أضواء الإعلانات المتحركة، وكلاء السفريات وإعلان الخطوط الجوية

العراقية عن رحلاتها أول مرة بطائرات نفاثة من نوع "ترايدنت"، وصولا الى

دخول صالات السينما وبالذات حين تعرض فيلما جديدا من أفلام عبد الحليم حافظ، حين

كان الحضور في أوقات العرض المسائية شديدة الإناقة والترف، وهالني منظر النساء

الجميلات بأكتاف عارية وفساتين سهرة لماعة وعطور فواحة لم استنشق مثلها من قبل، بل

ان تلك الدهشة كانت تتملكني حدا تغيب معها دهشتي من رؤية اختي بلقيس من دون عباءة،

لكنها كانت تؤكد علي ان لا أبلغ أمي وأبي بما رأيت: خروجها مع زوجها الى السينما

ومن دون ان تغطي عباءة جسدها! في

المسيب كنا ندرس، وفي الحلة كنا تكتشف الحياة، عبر مشاركة زوج اختي الكبرى (خالتك)

وابنها، العمل في محل تجارة الدهن الحر والدبس والراشي، والتعرف الى سلوك من الرقة

والهدوء من رجال طيبين من آل عجام: العم هادي (أبو لطيف) العم جاسم ( أبو يعسوب)،

العم عزيز (أبو فاهم) والعم الحاج كاظم وأولاده، العم الحاج مقداد وأولاده، العم

كاظم أحمد (ابو ساطع)، وفي الحلة عرفنا تقسيما للوقت: الصباح والظهر للعمل،

والراحة والاستجمام عصرا، حيث بيت العم تقي عجام، وفيه عون إضافي لي ففضلا عن شقيقتي الصغرى المتزوجة،

صارت ابنتهم السمراء الجميلة، صارت خطيبة أخي وكانت تحيطني بدلال حقيقي واهتمام

مبالغ فيه، حدّ انها لم تكن تقبل توجيه لوم لي عن تصرفاتي الشقية وفوضاي الرهيبة

مابين جنبات البيت الكبير وحركاتي القافزة بين سيارتين كانت تعود اليهم: سيارة

الحمل وباص الركاب الملون "دك النجف"، وكان لوفاة عمي الحاج تقي وقعها

المؤثر عليّ فمع غيابه افتقدت قلبا رقيقا وحانيا عليّ. جمال

ذلك البيت كان يعني عندي وقتا لا ينتهي من اللعب بـ" بايسكالات" أبنائه

محمد وعلي وحمزة، ولطالما وقعت منها وجرحت يدي أو ساقي او تمزقت بين

"زناجيلها " أطراف ثيابي.

في

الشارع العام بالمسيب ومن الجهة المقابلة لمحلتنا، وقفت أيام خميس كثيرة بانتظار أخي

عائدا من دراسته الجامعية ببغداد، وتعلمت من إنتظارات تمتد من الثالثة بعد الظهر

الى الغروب أحيانا، دون ان أحظى بأخي نازلا من احدى السيارات القادمة من بغداد، تعلمت

ان اوطّن نفسي على الخيبة، وعلى ملامح متخيلة لأخي وانا أهمّ بالارتماء بين أحضانه،

وكانت تلك المشاعر سببا في بكاء طويل يأخذني في الليل، فعدم حضور قاسم يعني ليلتين

اضافيتين (الخميس والجمعة) من الوحشة في بيتنا وحرماني من سيارات او دمى تتحرك،

بكاء كنت أحاول ان أجعله مشاركة لأمي وهي تبكي وحدتها معي في البيت الواسع الموحش.

قاسم عبد الامير عجام ثم طه فانا العائد للتو الى بيت العائلة – 17 نيسان

2003 الآن يا من شاركته الأحلام

في بيت واحد، واكتشفت معه بساتين مدهشة تغدق علينا عنبا وتوتا لا أعذب ولا أحلى،

فيما نحن نهز سيقاننا في جداول الماء النحيلة، الآن يا من رقّت لي معه نهارات

الحلة وحدائق بيوت أهلنا فيها، قبل ان تنفتح لنا بغداد عروضا سينمائية وبهجة معرفة

وانفتاح أيام جامعية، الآن أكتب هذه الإستعادات وقد مات إيتماتوف.. الآن باتت أيامنا

في الوزيرية، يتيمة.

*كتب في حزيران 2008

بعيد اعلان موت ايتماتوف وهذا الجزء الأول منه، كما تضمنه فصل من كتابي "حنين بغدادي"- دار الأديب- عمّان 2012. |