علي عبد الأمير عجام*

في خريف العام 1961، كانت يد اخي الدافئة ترفع كفي برقة وهي تقودني الى "مدرسة التهذيب الابتدائية" الواقعة في مدخل المسيب الشمالي وعلى الطريق المؤدية الى بغداد.

خطواتي المتعثرة في باب المدرسة وحديث اخي مع احد المعلمين مشيرا نحوي، هما الملمحان المبكران لايام ستقودني الى الصف الاول القابع في آخر البناية التي كانت تضج باصوات التلاميذ في الصفوف الاخرى وهم يرددون كلاما موقّعا هو نصوص القراءة. اصواتهم ما انفك رنينها في ذهني مثلما ظل صوت المعلم وهو يتلو علينا الدرس الاول، ومثلما هي لاحقا أصوات قرقعة الاكواب ونحن نخرجها من حقائبنا لنضعها امامنا على الرحلات بانتظار " فرّاش المدرسة" الذي يحمل قناني " الحليب المعقم" بشكلها الذي سحر خيالي، وليسكب السائل الابيض احيانا او المائل للصفرة احيانا اخرى حين يأتي " الحليب المطعم بالموز".

سنة أولى في مدرسة سأحتاج سنوات كي أعرف معنى اسمها : "التهذيب"، ثم خمس سنوات لاحقا في "مدرسة المثنى الابتدائية" ببنائها الهندسي الجميل، وصفوف الطابق الارضي منها المطلة على حديقة، كنت أراها جنة حقيقية لاسيما إنني مبكرا كنت أربط بين البيت الجميل واحتوائه على حديقة، والمعروفة أيضا بساحة الرياضة وملعب كرة السلة الذي سيشهد أكثر مباريات سخونة بين مدارس قضاء المسيب.

وحين نقلت مع عدد من التلاميذ الى " مدرسة المثنى" كنت على درجة من السعادة فذلك يعني إنني سأخترق " شارع لويس باكوس"، وهو أكبر شوارع المسيب وأحدثها ويخترق عددا من البساتين، كما ان الطريق الى المدرسة الجديدة كان يعني خروجا يوميا من أجواء " محلة ام الصخول" الخانقة حيث البيوت العتيقة والازقة الضيقة، ومرورا ببناية السينما حين كنت أمر بدهشة تتجدد كلما تم تجديد اعلانات الافلام، لكنها دهشة كانت ممزوجة بمخاوف تنطلق من تحذيرات أهلي من السينما وأخلاق روادها، لكنني وحين كنت في الصف الخامس إمتلكت الجرأة في خرق المحظور، ودخلت القاعة العجيبة التي كانت تعرض فيلم" سبارتكوس"، وكانت دهشتي بلغت بي حد إنني لم اشعر بيد والدي وهي ترفعني من مقعدي بغضب، حين أوصل قاطع التذاكر خبرا لعائلتي فهرع أبي الى السينما ليخرجني منها، ولم تنفع ضربات (عقاله) القوي في أن تنتشلني من حالة السحر التي كنت غرقت فيها، ونمت ليلتها وانا أعيش نوعين من المشاعر: لذة اكتشاف ضوء السينما وحكاياتها ابطالها السحرة، والألم الذي كانت ضربات عقال أبي تركته على ظهري وعنقي، فيما كانت والدتي تحتضنني ودموعها تنسكب على عنقي الملتهب بضربات أبي.

وفي كل مرة كانت فيها والدتي ابنة رجل الدين والعالم والشاعر والاديب والخطاط تأخذني الى "مرقد اولاد مسلم"، كانت تحكي لي حكاية الاولاد الذين قضوا عطشا ثم غدرا في "واقعة الطف" بكربلاء، وكنت حين ادخل باحة مرقدهم المحاط بالبساتين، ارسم لهم صورة الاولاد الخائفين بملابس خضر وقد قيدت اياديهم بالحبال، وكم كانت سعادتي بالغة حين اختارني القائمون على " الموكب الحسيني لمحلتنا، كي اؤدي دور احد اولئك الاولاد، وكنت في الطريق من المحلة حتى انتهاء الموكب بدخوله في " حسينية اهالي المسيب" ارتعش خوفا ورعبا وبالذات حين يتقدم نحوي فارس بملابس حمر، ليضرب بسيفه طاسا من الماء، كان يقدمه الي احد الخيّرين، تماشيا مع اصل الحكاية حول عطش (اولاد مسلم).

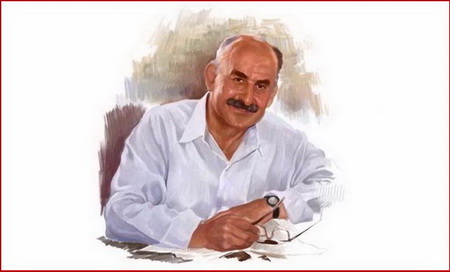

قاسم عجام (الصبي وسط الصورة) وهو يؤدي دور احد "اولاد مسلم" قرب مرقدهم في المسيب

قبلي بسنوات، كان اخي قاسم يؤدي الدور ذاته، ثم لاحقا صار يؤدي دور " العريس الشاب القاسم " في موكب العزاء ذاته، وكانت صورته بثياب خضر وبيض، تجعله قريبا الى الملامح الاصلية للقاسم، تلك الملامح التي ارتسمت في ذهني، مع كل مرة كانت فيه والدتي تستعيد بصوتها العذب المخضب بالبكاء "واقعة الطف"، وبالذات حين تقرأ فصلا عن الامام القاسم وما عاشه في تلك الواقعة.

الطبول والنقّارة والصاجات النحاسية وصدور الرجال اللاطمين والاشعار، كانت تصدر أصواتا مهيبة حين يدخل العزاء بهو الحسينية المتشحة جدرانها بالسواد، قبل أن يتفرق الموكب وأعود الى أمي التي عادة ما تنتظرني لتضمني حين أعود وأحكي لها بتفاصيل دقيقة كل ما عشته في الموكب وكل ما رأيت وسمعت، و شهقت ذات مرة باسم الله عز وجل، حين رويت لها كيف إنني رأيت الامام الحسين عليه السلام وهو يبتسم لي وأنا ادخل الباب الكبيرة للحسينية، لتخبرني بان هذه الرؤية فأل حسن وعلامة على محبة الامام الشهيد.

وفي كل عام كانت فيه المسيب تستعيد إستشهاد الامام، كان دوري في موكب عزاء محلتنا يأخذ شكلا جديدا، فمن أحد اولاد مسلم بن عقيل الى حامل للراية وهو ما كنت أحبه وأهواه، فهو دور يتيح لي الحركة بين مجاميع الموكب والاقتراب من حامل "الهودج" العملاق الذي كان يدور محدثا رهبة بين النظارة من الرجال والنساء والاطفال، ومن حامل الراية الى حامل المصابيح حيث كانت يربط عددا من المصابيح على حامل خشبي ومنه ينزل سلك يوصل الكهرباء الى تلك المصابيح من مولد للتيار يسير به عدد من الرجال آخر الموكب.

كانت الايام العشرة للموكب الحسيني أشبه بالمهرجان الذي كانت روحي تحلق فيه بين وقائع إستشهاد الامام، وبما يجعل حياة المدينة أقرب الى الاسطورة الخيالية: دشداشتي السوداء وشماغي والدي الاسود، صور الامام المتخيلة التي كان ترتفع على جدران البيوت والمقاهي والحسينية، ومن بينها الاكثر عمقا في ذاكرتي صورة حصانه العائد وحيدا ونبال كثيرة علقت برقبته وظهره وأطرافه، أدعية والدتي وقصائدها ذات الرنين الفجائعي في جنبات بيتنا وغرفه، والذي يتسع لعزاءات النساء المتشحات بالسواد و" قرايات" امي التي كانت تحول المجلس النسوي من اللطم الى سرد لوقائع الظلم والصبر والكفاح التي عاشتها النسوة من بيت الامام.

كانت أمي تختار من الشعر، قصائد في مديح الامام الحسين وآل البيت وتختارها من ارث والدها الشيخ محمد حسن في مخطوطاته، التي لطالما فتنني خطها الجميل واشكاله العجيبة، فكان " شيخ شريف" كما طاب لاهل المسيب ان يكنوه لخلقه العالي ودرجته العلمية الفقهية (وكيل المرجعية العليا في المسيب في اوائل القرن الماضي)، كان يكتب ضمن اشكال هندسية على امتداد الصفحات، واغرب تلك الاشكال هو الدائري حيث يبدأ النص من مركز الورقة ( مركز الدائرة) ثم تستدير الكلمات في سطور لابد من تدوير الكتاب لتقرأ كلماتها.

ويأتي يوم التاسع من محرم ليطبع اجواء بيتنا بنوع من حال الطوارىء، ففيما يستعد والدي واخي للذهاب الى كربلاء مشيا على الاقدام العارية، اكون انا بعهدة والدتي متشبثا بعباءتها المعطرة بماء الورد وهي في طريقها الى كراج المسيب، ليأخذنا باص الى كربلاء، ونتجه الى " بيت الوقف" وهو بيت كبير متعدد الغرف تتخذ منها عوائل آل عجام مستقرا خلال الزيارة الى كربلاء، وتحديدا في ليلة عاشوراء والاربعين فضلا عن مناسبات دينية وزيارات آخر.

ومع انني كنت حريصا على متابعة كل شاردة وواردة في يومي التاسع والعاشر، واتطلع بروح الدهشة والاكتشاف الى مشاهد العزاءات، الا انني كنت أخاف حد الرعب من متابعة " التطبير" ورؤية الرجال برؤوس حليقة مدماة، فيما تلتمع السيوف في أياديهم، ومشاعر الخوف تلك تكونت عندي مبكرا حين خرجت في فجر عاشوراء بعيد من " بيت الوقف" الى الشارع، لإصدم بعشرات الرجال في ثياب بيض فاض عليها دم رؤوسهم وهم في حال أقرب الى الهياج.

هذا الرعب يتحول بعد عودتنا الى المسيب الى ساعات نوم طويلة تمتد الى اليوم التالي الذي يشهد ليله واحدا من الطقوس التي علمتني اشياء كثيرة يختلط فيها الخيالي بالمقدس بالواقعي، طقس روحي حزين، فيه تغمر المدينة بالظلام، وفيها تتحول العزاءات الى رجال بثياب سود يحملون الشموع ويطوفون في الارجاء مستذكرين وحشة الليل في كربلاء بعد مقتل الامام الحسين.

|